3月28日、私たちジャパンハートが平時から活動を行うミャンマー中部ザガイン管区を震源とするマグニチュード7.7の大地震が発生し、当局によると4月上旬までに3000人以上が死亡、4500人以上がけがをしたとされています。

発災当日、ジャパンハート創設者である吉岡秀人医師が病院内で手術の指導にあたっており、混乱の中で入院患者の緊急避難と地震により運ばれてきた外傷患者の応急処置を開始することとなりました。

私たちのワチェ慈善病院も病棟の半分が崩落し、マンダレーからザガインへ渡る橋のうち一本が倒壊。スタッフと入院患者は奇跡的に全員が無事であったとは言えザガインは孤立状態となり、ヤンゴンに駐在している河野看護師を中心とする第一陣が、翌29日に状況把握のため中部に向けて出発しました。

私自身は4月1日にヤンゴンに到着し、後方支援に従事した後、医療資材とワチェ村の住民1000世帯を支援するための食料を車両に積み込み、3日からの第三陣で早朝5時に中部に向けて出発。マンダレー、サガインまでは車で約13時間の行程です。

今回の地震は非常に広域にわたり、震源地のサガインから約180マイル(約289.7キロ)離れている首都ネピドーでも、ショッピングセンターが倒壊し、総合病院に多くの患者が運ばれて野戦病院と化していました。30日以降、ヤンゴンから支援チームがピストンする形で、ネピドー、ヤメティン、チャウセ―、サガインの総合病院に対して、院長らと連絡を取り不足していた医療物資を支援しました。いずれの病院も院内は倒壊リスクがあり危険なため、屋外にテントを張るなどして仮設病棟を設け、多くの患者を受け入れている状況でした。そのうちの一人と話をしたところ、「明日、両足を切断することになっています。辛いですが、もっと酷い状況の人々を見てきたので、幸運だと思っています」とのお話に、返す言葉が見つかりませんでした。

3日夜には第二都市のマンダレー中心部に到着しましたが、前日2日には水と電気が復旧していると聞かされて驚きました。飲食店も営業を再開しており、散見される倒壊家屋以外は日常が続いているようにも見えます。一方で、宿泊したホテルのスタッフから、「屋内は怖いので屋外で寝ている。地震は生まれて初めての経験で眠れない。日本人は地震が怖くないのか?」と言われ、見渡すと夜には建物の外に蚊帳を張る人々の姿と、その心には大きな恐怖と不安が渦巻いていることを改めて認識しました。

翌4日早朝6時から橋の通行が可能となったため、マンダレーを出発してサガインに渡ると、そこには私が想像していなかった景色が広がっていました。サガインに近づくにつれて倒壊家屋が多くなり、橋を渡った先の建造物は90%近くが損害を受けていました。サガインはミャンマー人にとって仏教の聖地でもありますが、寺院の門前はボロボロになり、町では未だ救助活動が行われていました。当然、水も電気も復旧しておらず、マンダレーから川を一本隔てただけで、こんなにも違うのかと言葉を失いました。

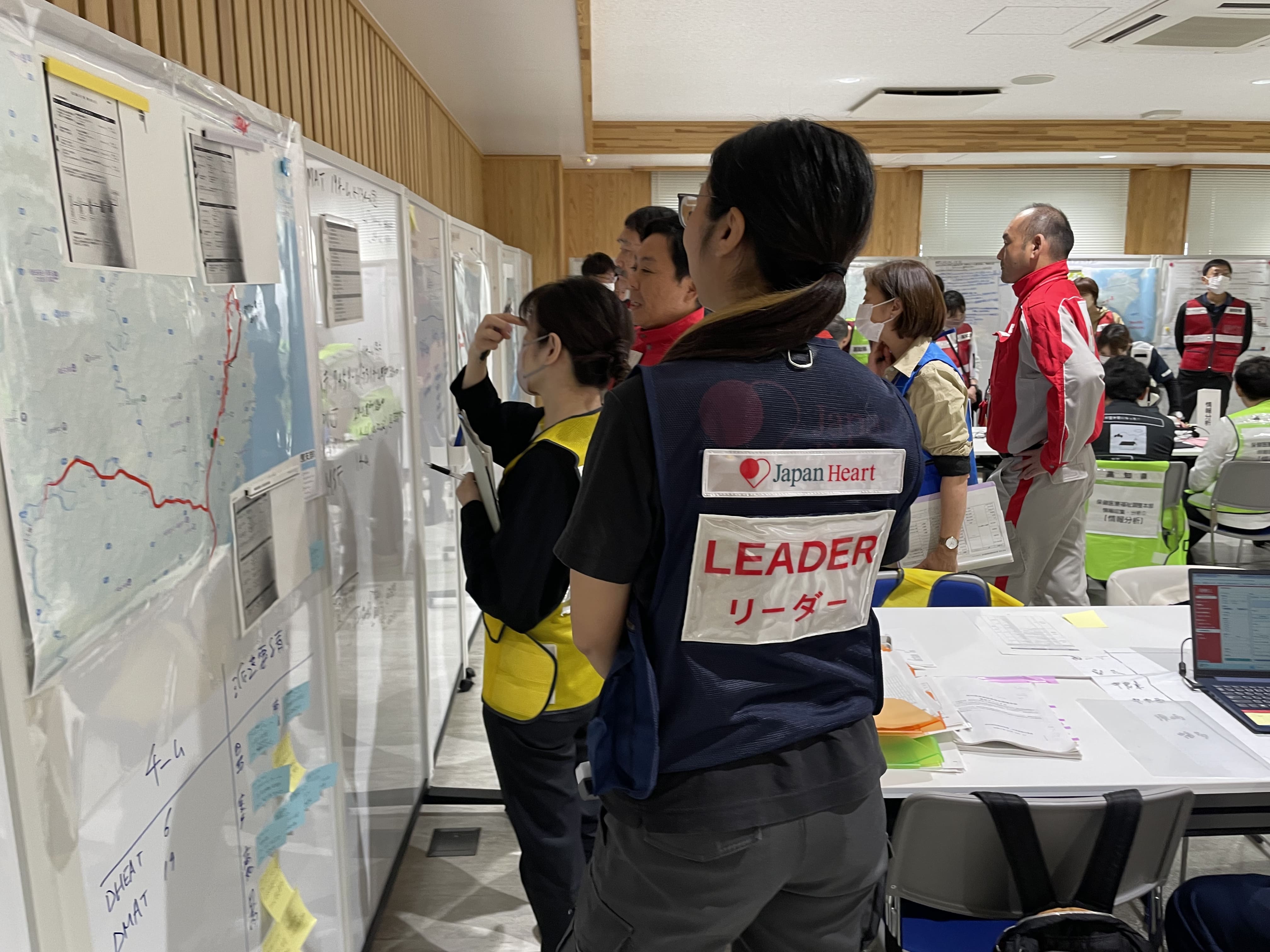

私たちはまず、調達した食料をワチェ村住民に配布し、続けてサガイン総合病院への物資支援に向かいました。またサガインでは、慈善病院の門前で避難せずに残ったジャパンハートのミャンマー人スタッフが怪我をした人のための青空診療を開始しており、同時に別のチームが巡回診療を既に開始しています。各活動地を回り、スタッフや住民から状況を聞きニーズを確認しながら、河野看護師らと今後の支援について議論しました。

私自身はこの第三陣の帰還と共にヤンゴンに戻り、その後9日には帰国しましたが、ジャパンハートとしては現地では保健省からの依頼もあって巡回診療チームは更に活動場所を拡大し、日本やカンボジアからも日本人医療者の応援を派遣しながら、4月24日にいったんの急性期医療支援活動を完了しています。

普段、日本国内の災害支援に尽力している私としては、海外事業地における急性期支援は今回が初めての経験となりました。途上国では先進国と比較して、災害時に死者数が多くなる傾向があると言われています。様々な要因が考えられますが、インフラの面では孤立していたサガインを除いて道路や水道、電気の復旧は想像よりもはるかに迅速に行われていました。最も大きく異なる印象を受けたのは、避難所の設置という公的支援がないことです。日本の場合は各地に避難所が設置され、当初は自治体等がその運営や管理にあたりますが、ミャンマーではそれがないため、倒壊家屋の撤去や避難場所の確保、食料の調達に至るまで、住民自らが行う必要があります。また、仏教国で元々個人の寄付文化も進んでいるため、病院の屋外仮設病棟にはひっきりなしに寄付者が集まり、患者を労う場面が見られました。公助が発達していないからこそ、自助と共助の取り組みとそれを可能にするコミュニティの強さを感じ、私たちもそこから学ぶことがあるのではないだろうかと、国内の支援の在り方を振り返りました。

日本の支援者に届けるためザガインの方たちに支援についてコメントを頼むと、必ず最後に「皆さんが無事で健康であるように」と祈ってくれます。自分達が被災していながら、その苦労だけを語るのではなく、遠い国の支援者の身を案じる文化と姿勢が、この国の人たちにはあるのです。

数百年ぶりの大地震発災から1か月を迎えたミャンマー。日本から飛行機で8時間の海の向こうで苦しみながらも強かに生きている人たちのことを、少しでも身近に感じて想いを寄せていただければ、それ以上のことはありません。

災害支援・対策セクション部長高橋茉莉子

ミャンマー地震ー ご寄付・ご支援のお願い

皆様のあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。

寄付をする

ジャパンハートの災害支援・対策(iER)

ジャパンハートの災害支援・対策iER(International Emergency Relief)では、国内外で発生した大規模災害に対応し、緊急医療支援を実施しています。

■2011年3月~2014年3月 東日本大震災緊急支援

■2016年4月 熊本地震緊急救援

■2020年4月~2022年9月新型コロナウイルス感染症緊急救援

■2021年8月令和3年8月豪雨災害緊急支援

■2022年9月台風14、15号緊急支援台風

■2023年7月令和5年九州北部豪雨緊急支援

今後も現場の支援ニーズを見極めながら、救援活動を継続的に実施していく予定です。

災害支援・対策(iER)

活動を支援する