イベントスケジュール

-

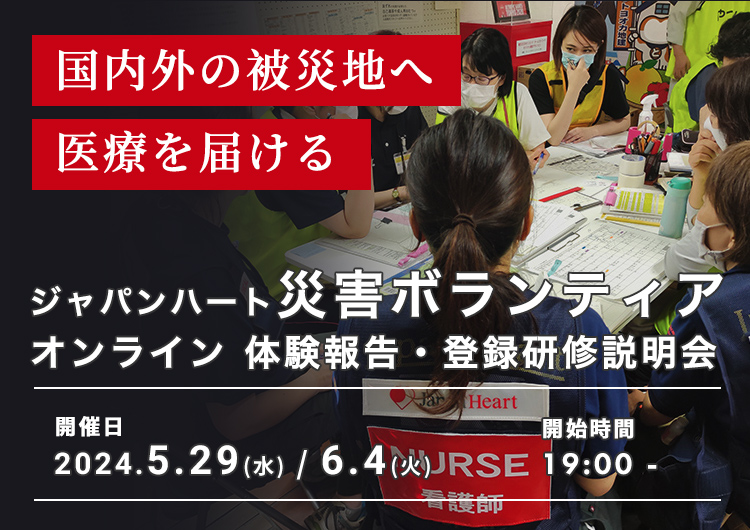

- 説明会・体験会

- 05/29 ~ 06/04

- オンライン

- 【iER】災害ボランティア – 体験報告・登録研修説明会

- 募集中 More info

- 説明会・体験会

-

- 説明会・体験会

- 06/12

- オンライン

- 2024年度 スマイルスマイルプロジェクト サポーター登録説明会開催のお知らせ

- 受付中 More info

- 説明会・体験会

-

- 説明会・体験会

- 06/22

- 東京・オンライン

- 【看護師・助産師向け】ジャパンハート募集説明会(オンライン) ~国際医療×離島・へき地医療~

- 受付募集中 More info

- 説明会・体験会

-

- 説明会・体験会

- 04/01 ~ 07/31

- オンライン

- オンライン看護師個別面談~国際協力や離島へき地医療で活動経験のあるジャパンハートスタッフが対応します~

- 募集中 More info

- 説明会・体験会

-

- 講演

- 01/20

- オンライン

- 【令和6年能登半島地震】緊急報告会

- アーカイブ公開中 More info

- 講演

-

- 講演

- 04/12

- 東京

- 『NGOで働くとは』- LIFULL One P’s Night にカンボジアこども医療センター 小林が登壇!

- 受付中 More info

- 講演

-

- ボランティア・ツアー

- 03/02 ~ 06/30

- 海外

- 【5月受付開始】看護師・助産師向けツアー:カンボジア 臨床医療を知る

- 募集中 More info

- ボランティア・ツアー

-

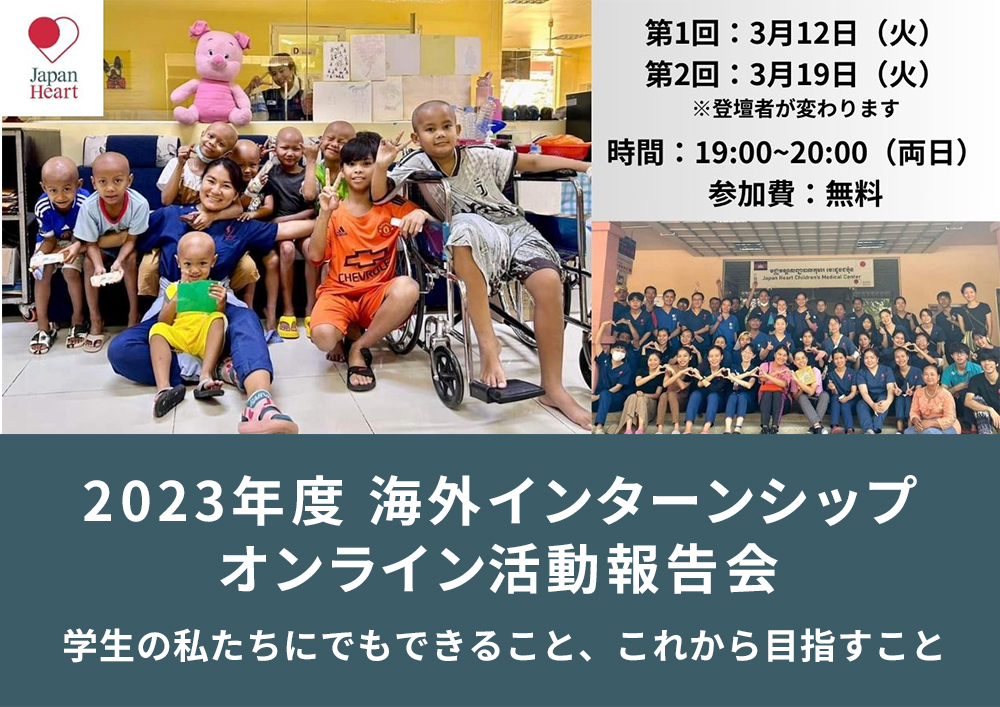

- 説明会・体験会

- 03/12 ~ 03/19

- 全国

- 海外インターンシップ活動報告会 ~学生の私たちにでもできること、これから目指すこと~

- 受付中 More info

- 説明会・体験会

-

- 説明会・体験会

- 12/26 ~ 03/29

- オンライン

- 【看護師・助産師向け】国際医療 メディカルチーム募集説明会

- 募集中 More info

- 説明会・体験会

-

- 説明会・体験会

- 02/03

- オンライン

- 第10回RIKAjob説明会~離島・へき地で最短3か月からの働きのご提案~

- 受付終了 More info

- 説明会・体験会

-

- 説明会・体験会

- 03/19 ~ 03/21

- 全国

- 看護師・助産師向け【第4回ナースラウンジ 全国7カ所で開催!!】~国際協力・離島へき地医療の経験のある看護師との座談会~

- 受付終了 More info

- 説明会・体験会

-

- 説明会・体験会

- 02/23 ~ 03/07

- 全国

- 2023年度スマイルスマイルプロジェクト活動報告会のお知らせ

- 受付終了 More info

- 説明会・体験会